बचपन की दीपावली और आज

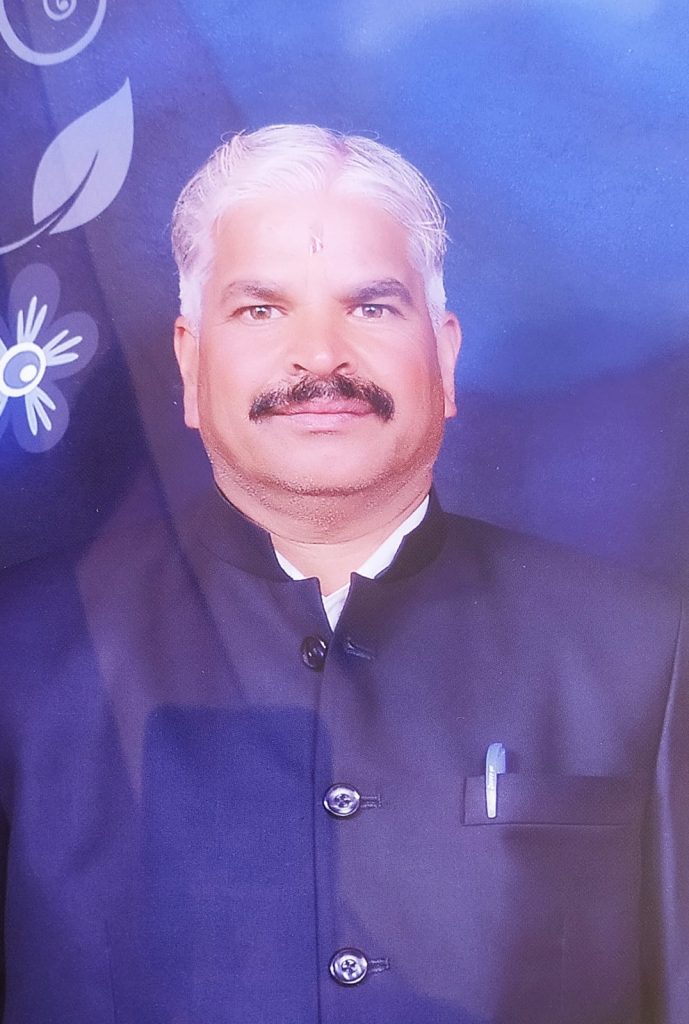

भगवत प्रसाद पांडेय

बरसात के बाद पहाड़ का मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। नहाई-धोई हरियाली, धुली-धुली सी धूप, दूर-दूर तक साफ-साफ के नजारे, नदियों-नालों का निर्मल जल, उज्जवल-धवल हिमालय के दिनभर दर्शन। सब कुछ जैसे एकदम ताजा हो जाता है। दिन में नीला गगन स्फटिक की तरह साफ और रात को उसी में झिलमिलाते करोड़ों तारे, आकाश गंगाएं। तारों की टिमटिमाहट के साथ-साथ इन दिनों दीपावली की जगमगाहट भी जुड़ गई है। बिजली की मालाएं, दीपक, मोमबत्तियां और साथ ही धमाकेदार बम-पटाखों की भयानक आवाजें। इन्हें देखकर खुद-ब-खुद बचपन याद आ गया।

तब आतिशबाजी आज की तरह इतनी तेज, कानफोड़ू, गंधक की दुर्गंध वाली या इतनी धुआंधार नहीं होती थी। हमारे समय में बड़े बच्चे हों या उनके घर के सयाने लोग, उनका भी सबसे बड़ा लाल रंग का मुर्गा छाप या लक्ष्मी छाप पटाखा की चलता था। अनार छोटा-सा होता, बस एक इंच का। एक मिनट तक भी रोशनी दे देता, तो सब खुश हो जाते। फुलझुडिय़ां होती तो छोटी थी, लेकिन उनके उजियारे से खुशियां बड़ी मिलती थीं। तार की छड़ पकड़ कर उसकी चड़..चड़.. चड़.. की आवाज कितनी प्यारी लगती थी। रॉकेट! वह बेचारा तो मुश्किल से 10-12 फीट ऊपर जा पाता, लेकिन उसे उड़ता देखकर मन आसमान छू लेता था।

छोटे बच्चों के लिए छिटपुट मजे ही कुछ और थे। रंगीन दिया-सलाई होती थी, जिसकी तीली से लाल, हरी, नीली रोशनी निकलती। उसी से बच्चे चहकते रहते। एक काली टिकिया भी तो होती, जिसे जलाने पर पीछे-पीछे काले धुएं वाला सांप जैसा निकलता। मोटे कागज में चिपकी छोटी-छोटी बारूद की बिंदिया सबसे प्यारी लगती थीं, जिन्हें खिलौने वाली रिवॉल्वर में लपेट कर लगाते और पट-पट चलाते रहते थे। हम भी फौजी सा महसूस करते थे। रिवॉल्वर न हो, तो पत्थर से मार कर वे बिंदी फटाफट चटकाई जाती थीं। वो घनचक्कर या चक्करघिन्नी भी याद है। जिसे खुले फर्श या किसी गहरी थाली पर रखकर जलाते तो गोल-गोल घूमता, जैसे खुश होकर नाच रहा हो।

अब दीपावली पहले जैसी नहीं रही। तब दीये मिट्टी के होते थे, पर मन सोने का होता था। अब बिजली के दीपक, मालाएं भी आ गई हैं, पर मन कहीं थका-सा बुझा-सा लगता है। तब फुलझडिय़ों की रोशनी में चेहरों की चमक झिलमिलाती थी। अब आतिशबाज़ी के शोर में मुस्कानें भी डर कर कहीं दब सी जाती हैं। लोगों में यह देखा-देखी वाली भावना आ गयी है कि पड़ोसी से मेरा घर अधिक जगमगाते रहे। पड़ोसी से ज्यादा असरदार और बड़ी आवाज वाली आतिशबाजी मेरी हो। मतलब साफ़ है कि हम तब पटाखे जलाते थे, अब समय हमें जलाता है। इस प्रदूषण भरी आज की आतिशबाजी के धुएं से आंखें चुभती ही नहीं, बल्कि सपने भी जलते हैं। काश! कोई लौटा दे वो मेरे बचपन वाली सीधी-सरल दीपावली, जहां रोशनी आज की अपेक्षा कम थी, परंतु उजाला बहुत-बहुत ज़्यादा था।

भगवत प्रसाद पांडेय, पाटन-पाटनी, लोहाघाट। (लेखक कलक्ट्रेट के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं।)